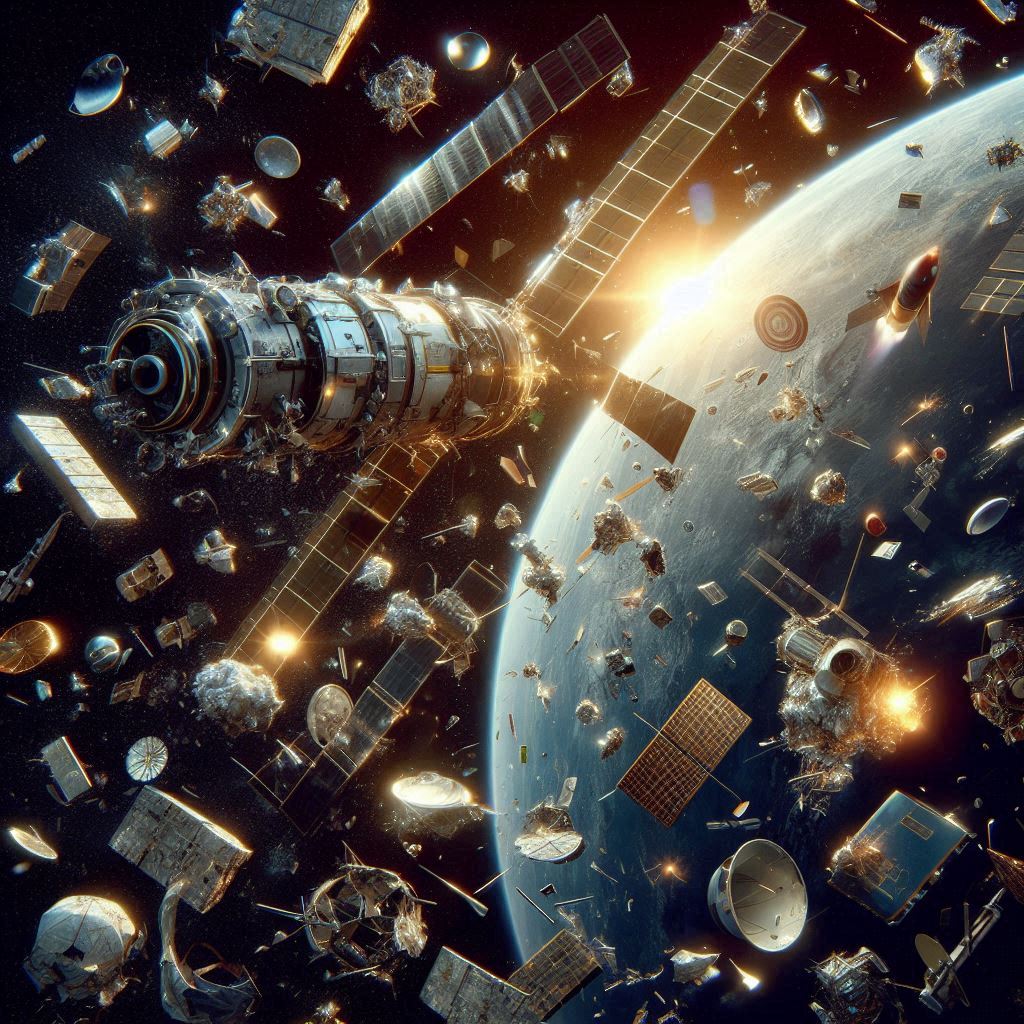

Negli ultimi decenni, l’industria spaziale ha trasformato la nostra quotidianità, offrendoci tecnologie che spaziano dalle telecomunicazioni globali al monitoraggio climatico, passando per l’esplorazione scientifica dell’universo e apportando alle nostre vite numerosi benefici. Tuttavia, questo progresso ha portato con sé una minaccia sempre più pressante: i detriti spaziali. Questi frammenti di satelliti dismessi, razzi esausti e oggetti non più funzionanti, ma anche di minuscoli frammenti di vernice, si accumulano in orbita, trasformando lo spazio attorno al nostro pianeta in una sorta di gigantesca discarica. Ogni nuovo lancio contribuisce alla proliferazione dei detriti, aggravando il problema.

Questa situazione crea un circolo vizioso che rischia di compromettere la sicurezza delle missioni spaziali rendendo, tra l’altro, pericolose le esplorazioni per i veicoli con equipaggio e la possibilità di accedere allo spazio in futuro, oltre che rappresentare un problema per le attività terrestri che dipendono dai satelliti.

Al di là dell’esplorazione spaziale, che è comunque un diritto previsto dai regolamenti internazionali sulle esplorazioni, si aprono dunque interrogativi sull’attribuzione delle responsabilità, su come si può evitare tale proliferazione, nonché su quali soluzioni sostenibili si possono adottare per un uso collettivo dello spazio.

Un vuoto normativo nello spazio

In caso di collisione, l’identificazione di un oggetto come detrito diviene essenziale per valutare eventuali responsabilità degli Stati, per cui chiarire cosa si intende per detrito spaziale diviene un fondamentale punto di partenza. Le definizioni si basano principalmente su due criteri: la funzionalità e l’utilità pratica.

Il progetto di Convenzione dell’Associazione Internazionale del Diritto (ILA) adotta una prospettiva che identifica i detriti spaziali come oggetti non attivi o comunque privi di utilità. Al contrario, le Linee Guida dell’Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) enfatizzano la capacità di svolgere la missione originariamente prevista, inquadrando i detriti come oggetti incapaci di svolgere la loro funzione primaria e includendo anche quelli temporaneamente inattivi ma potenzialmente riutilizzabili. Questa discrepanza complica le strategie di gestione e la definizione delle responsabilità, soprattutto in caso di collisioni o danni. L’UNCOPUOS, influenzato dalle Linee Guida IADC, adotta un approccio focalizzato principalmente sulla mancanza di funzionalità dell’oggetto, senza esplicite considerazioni sul concetto di missione prevista e quindi un oggetto spaziale dovrebbe essere considerato un detrito spaziale non appena non è più di uso pratico e non si può ragionevolmente prevedere un cambiamento di questo status nel prossimo futuro.

Inquadrate le definizioni, e la loro non uniformità. dal punto di vista legale il Trattato sullo spazio extra-atmosferico (OST) del 1967 stabilisce che lo spazio sia libero per l’esplorazione, ma allo stesso tempo impone di tutelare la sostenibilità delle attività spaziali. Tuttavia, non esiste un accordo internazionale vincolante che disciplini la gestione dei detriti spaziali. Le Nazioni Unite hanno adottato linee guida per la sostenibilità, ma queste rimangono volontarie e mancano di un sistema di regolamentazione uniforme.

Alcuni Stati ritengono che regolamentazioni più rigide siano necessarie per garantire la sicurezza nello spazio a lungo termine, mentre altri preferiscono soluzioni più flessibili per non rallentare l’innovazione tecnologica. La mancanza di consenso rende difficile l’adozione di misure concrete, anche se la gestione dei detriti sarà cruciale per evitare che lo spazio diventi inutilizzabile. In questo contesto, l’articolo IX dell’OST offre qualche spunto, imponendo agli Stati di prevenire “contaminazioni dannose” nello spazio, una responsabilità che include l’attenzione all’accumulo di detriti.

La sfida della sostenibilità spaziale è un tema cruciale per il futuro dell’esplorazione spaziale e delle attività che dipendono dai satelliti. Senza un accordo internazionale che disciplini la gestione dei detriti, c’è il rischio di compromettere l’accesso allo spazio per le generazioni future.

Chi è responsabile per i danni?

Chi è responsabile per i danni?

Se un frammento di detrito colpisce un satellite operativo, chi dovrebbe essere ritenuto responsabile? Il Trattato del 1967 stabilisce che gli Stati sono responsabili degli oggetti che lanciano nello spazio, ma identificare l’origine di un detrito può essere un’impresa quasi impossibile.

Concentrarsi sul regime di responsabilità non sembra né sufficiente né opportuno per affrontare il problema dei detriti spaziali. Innanzitutto, e questo è il limite giuridico, la nozione stessa di danno nell’articolo VII del Trattato e nella Convenzione sulla responsabilità è limitata ai danni a uno Stato o a persone private. Il danno all’ambiente sarebbe incluso alla sola condizione che sia stato colpito uno Stato o una persona – un’ipotesi che nello spazio esterno è trascurabile. La preoccupazione principale che anima il dibattito sui detriti spaziali è quella di proteggere il fragile ambiente spaziale da danni potenzialmente irreversibili, non di risarcire le vittime di lesioni personali o danni alla proprietà. Inoltre, nella maggior parte dei casi è impossibile risalire all’oggetto da cui proviene un frammento e quindi identificare lo Stato responsabile. Di conseguenza, la strada da percorrere non è probabilmente quella della responsabilità per i danni, ma quella della prevenzione dei detriti spaziali, concentrandosi sul nesso tra gli obblighi di prevenzione nella conduzione delle attività spaziali e la responsabilità.

Per questo motivo, si sta discutendo la creazione di un fondo internazionale per risarcire i danni causati da detriti non identificabili e finanziare la loro rimozione attiva. Questo approccio, però, solleva ulteriori domande su chi dovrebbe contribuire a tale fondo, se tutti gli Stati che sfruttano maggiormente lo spazio o tutti i membri della comunità internazionale.

L’impatto ambientale e la sostenibilità delle attività spaziali

Dall’articolo IX del Trattato sullo spazio extra-atmosferico e dalla regola generale dell’assenza di danno transfrontaliero nel diritto internazionale, si può dedurre l’obbligo per gli Stati di evitare la “contaminazione dannosa” dello spazio esterno. Se gli Stati adottano misure adeguate per evitare conseguenze dannose delle loro attività spaziali, saranno dunque, da tale interpretazione, esonerati da qualsiasi responsabilità anche se vengono causati danni. Ciò non pregiudica, ovviamente, la responsabilità per i danni eventualmente causati ad altri Stati se sono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo VII del Trattato.

Un’attività che aumenta significativamente il rischio di collisione in un’orbita affollata ostacola questa libertà e causa contaminazione dannosa. Le Linee guida UNCOPUOS svolgono un ruolo fondamentale nell’integrare e specificare questo obbligo generale, interagendo con le norme vincolanti dell’articolo IX. Essendo state adottate per consenso, le Linee guida comprendono un’interpretazione comune di tutte le parti e possono fornire elementi per valutare controversie, specificando l’adeguatezza delle misure da adottare. Dato che le conseguenze di un singolo lancio non sono prevedibili con certezza, il principio di precauzione assume un ruolo di primo piano nel determinare le norme e i regolamenti che gli Stati devono adottare per prevenire la contaminazione dannosa. Unito al requisito della dovuta diligenza, il principio di precauzione implica che uno Stato deve adottare le migliori pratiche e norme disponibili, che sono probabilmente le uniche misure “appropriate” per ridurre al minimo, se non evitare, la contaminazione dannosa.

La protezione dello spazio richiede quindi un cambio di prospettiva: non basta gestire i detriti esistenti, ma occorre prevenirne la formazione. Una possibile soluzione è l’introduzione di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) obbligatorie per tutte le missioni spaziali. Già applicate in ambito terrestre, le VIA potrebbero diventare uno strumento chiave per garantire che le attività spaziali siano pianificate con un’attenzione particolare alla sostenibilità, includendo l’obbligo di consultare e notificare gli altri Stati in caso di rischi di interferenza o contaminazione, promuovendo una maggiore trasparenza e cooperazione internazionale.

Il problema dei test anti-satellite

Il problema dei test anti-satellite

La distruzione intenzionale di oggetti spaziali, spesso effettuata per testare armi antisatellite (ASAT), rappresenta un problema significativo nell’ambito della legalità dell’uso militare dello spazio esterno e della contaminazione ambientale spaziale. L’articolo IX del Trattato sullo Spazio Esterno (OST) stabilisce obblighi di consultazione per le attività spaziali che possano interferire con quelle di altri Stati. La distruzione di satelliti attraverso test ASAT, a causa dei frammenti di detriti che crea, è intrinsecamente dannosa, aumentando il rischio di collisioni spaziali.

Per affrontare il problema dell’impatto ambientale di questi test, l’articolo IX OST e la Linea Guida 4 suggeriscono obblighi per mitigare i danni: qualora un test ASAT possa causare danni, è necessario notificare la comunità internazionale e avviare consultazioni su richiesta di altri Stati, nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale (VIA). Inoltre, l’UNCOPUOS raccomanda di evitare tali distruzioni se non strettamente necessarie, oltre ad adottare misure per ridurre l’impatto dei detriti, come eseguire queste attività a quote più basse. Questi test, sebbene non esplicitamente vietati, devono comunque rispettare obblighi ambientali generali, analoghi a quelli che regolano i test nucleari, confermando la crescente tendenza a vedere la protezione ambientale come un principio erga omnes, ovvero applicabile e rivendicabile da ogni Stato indipendentemente dall’interesse diretto.

Lo stato della regolamentazione nelle orbite terrestri basse e geostazionarie

Il problema della mitigazione dei detriti spaziali e della gestione degli oggetti in orbita dopo il loro ciclo operativo è regolamentato da linee guida internazionali e accordi che cercano di minimizzare i rischi associati alla presenza di veicoli spaziali non funzionali nelle orbite terrestri basse (LEO) e geostazionarie (GEO). Queste orbite, a causa della loro particolare utilità e affollamento, sono protette da regolamentazioni specifiche. Questi metodi comportano però effetti collaterali e rischi. Lo spostamento in orbite più alte contribuisce all’accumulo di detriti intorno alla Terra, mentre il rientro atmosferico non garantisce la totale distruzione degli oggetti, come dimostrano incidenti passati.

La Francia è uno degli Stati che ha implementato regolamentazioni specifiche, imponendo che ogni oggetto in LEO sia progettato in modo tale da essere de-orbitato alla fine della sua missione, o che non permanga in orbita per oltre 25 anni. Queste normative nazionali sono viste come modelli per future regolamentazioni internazionali.

Inoltre, l’Accordo di Salvataggio e Restituzione stabilisce che uno Stato possa richiedere a quello di lancio di adottare misure per eliminare il pericolo costituito da oggetti spaziali potenzialmente dannosi, attraverso la rimozione o la neutralizzazione del rischio. Qualora uno Stato si rifiutasse di cooperare, altri Stati potrebbero invocare la necessità come giustificazione per una rimozione unilaterale dei detriti, specialmente se ciò fosse necessario per proteggere la sicurezza delle proprie attività o della popolazione terrestre.

Verso un futuro sostenibile e una responsabilità condivisa nello spazio

Alcune delle soluzioni più promettenti per affrontare il problema dei detriti spaziali includono tecnologie di rimozione attiva, come bracci robotici o reti in grado di catturare e deorbitare oggetti non funzionanti. Anche la progettazione di satelliti con piani di fine vita ben definiti – ad esempio con motori in grado di riportarli nell’atmosfera al termine della missione – è una strategia da incentivare.

Un altro fronte su cui lavorare è la prevenzione di pratiche dannose, come i test di armi antisatellite, che generano grandi quantità di detriti. Introdurre un divieto globale su tali attività potrebbe essere un passo decisivo verso la protezione dello spazio come risorsa comune.

La protezione dello spazio richiede una cooperazione globale e una visione a lungo termine. Misure come valutazioni di impatto ambientale obbligatorie per le missioni e maggiore trasparenza tra Stati potrebbero prevenire danni irreversibili, salvaguardando un bene comune essenziale per le generazioni future.